Warum sehe ich auf Instagram immer dieselbe Art von Beiträgen?Wieso taucht auf TikTok plötzlich ständig dasselbe Thema auf?Solche Fragen stellen sich nicht nur Jugendliche, sondern auch Eltern und Lehrkräfte. Die Antwort liegt in den Algorithmen – den unsichtbaren Mechanismen, die bestimmen, was wir in sozialen Netzwerken zu sehen bekommen. Welche Gefahren ergeben sich daraus und wie kann man den jeweiligen Algorithmus zurücksetzen?

Was macht ein Social-Media-Algorithmus?

Ein Algorithmus ist ein Rechenverfahren, das Entscheidungen trifft – auf Social Media entscheidet er zum Beispiel, welche Inhalte in deinem Feed oder auf der Entdecken-Seite auftauchen.

Ein Social-Media-Algorithmus ist ein Rechenverfahren, das automatisch entscheidet, welche Inhalte Nutzer*innen auf ihrer Startseite, im Feed oder unter “Entdecken” sehen. Dabei analysiert der Algorithmus das Verhalten jeder Person individuell – zum Beispiel:

• Was wird geliked, kommentiert oder geteilt?

• Wie lange schaut jemand ein Video an?

• Welche Beiträge werden gespeichert?

• Mit wem interagiert man am häufigsten?

Auf Basis dieser Daten erstellt der Algorithmus eine Art „interessenbasiertes Profil“. Dieses bestimmt dann, welche Inhalte bevorzugt angezeigt werden – mit dem Ziel, dass die Nutzer*innen möglichst lange auf der Plattform bleiben. Deshalb werden Beiträge bevorzugt, die „gut ankommen“ – also viel Engagement erzeugen.

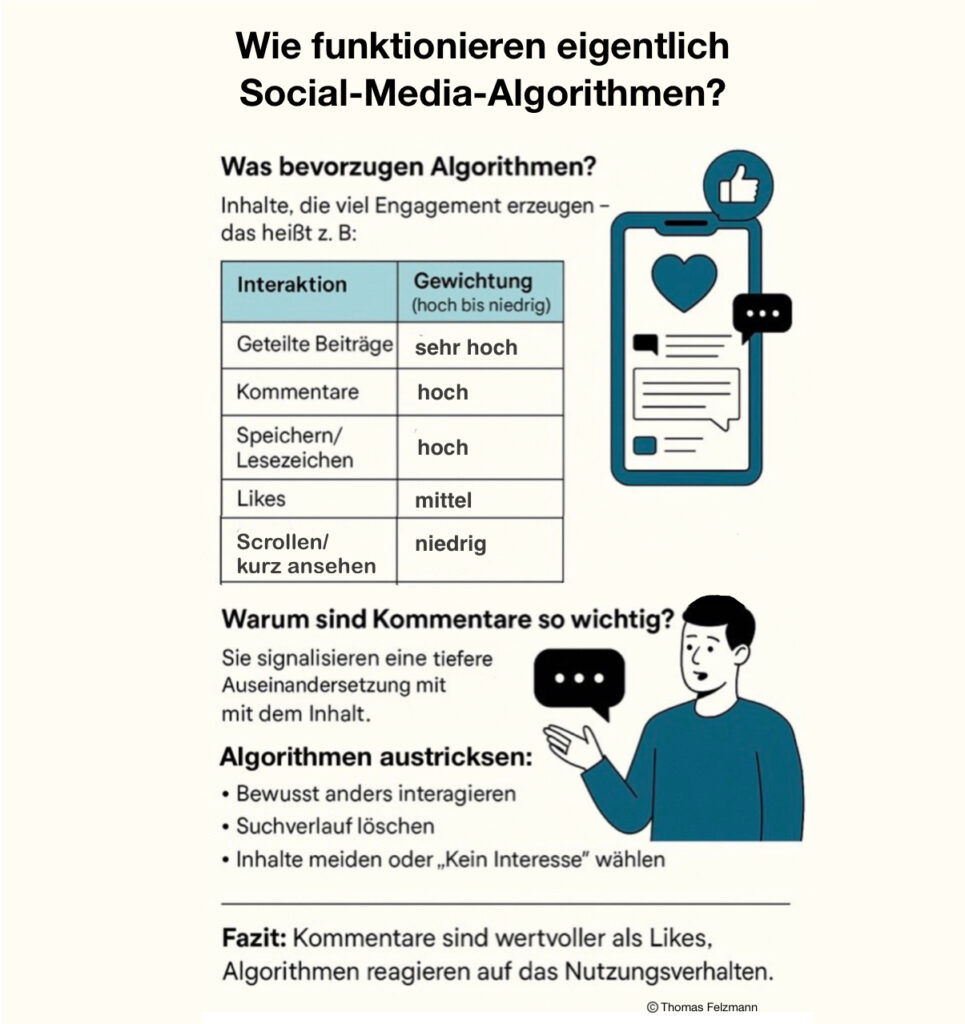

Welche Interaktionen zählen – und wie wichtig sind sie?

Nicht jede Reaktion auf einen Beitrag zählt gleich viel. Hier eine Übersicht:

| Interaktion | Gewichtung (hoch bis niedrig) |

| Geteilte Beiträge | Sehr hoch – zeigt, dass Inhalt relevant ist |

| Kommentare | Hoch – signalisiert tiefere Auseinandersetzung |

| Speichern/Lesezeichen | Hoch – zeigt, dass Inhalt nützlich ist |

| Likes | Mittel – einfache Interaktion |

| Scrollen/kurzes Ansehen | Niedrig – wenig echtes Interesse |

Kommentare sind also wertvoller als Likes, weil sie ein stärkeres Signal senden: „Ich finde das Thema wichtig und denke darüber nach.“ Trotzdem ist das Teilen eines Beitrages für den Algorithmus besonders wertvoll, weil es ein starkes Signal für Relevanz und Qualität ist. Es zeigt, dass der Inhalt so überzeugend ist, dass Nutzer*innen ihn aktiv weiterverbreiten möchten. Dadurch erreicht der Beitrag neue Zielgruppen, erhöht die Verweildauer auf der Plattform und wirkt wie eine persönliche Empfehlung – all das unterstützt die Ziele des Algorithmus und führt dazu, dass der Beitrag noch häufiger angezeigt wird.

Beispiel:

Ein TikTok-Video mit 100.000 Views und 200 Kommentaren wird oft stärker gepusht als ein ähnliches Video mit 200.000 Views, aber nur 10 Kommentaren.

Warum? Weil sich beim ersten Video eine Diskussion entwickelt – das bringt Aufmerksamkeit und bindet Nutzer*innen länger.

Der gefährliche Nebeneffekt: Die Filterblase (Bubble)

Weil Algorithmen sich an deinem Verhalten orientieren (z. B. was du likst, kommentierst, wie lange du ein Video ansiehst), entsteht eine personalisierte Informationswelt. Man spricht dabei auch von einer Filterblase oder „Bubble“. Du bekommst fast nur noch Inhalte angezeigt, die zu deinem bisherigen Verhalten passen.

In einer Social-Media-Bubble zu sein, ist nicht zwangsläufig etwas Schlechtes. Solche Bubbles können Inhalte zeigen, die persönlich relevant, motivierend oder informativ sind, und ein Gefühl von Gemeinschaft vermitteln. Problematisch wird es aber, wenn man nur noch eine einseitige Sicht auf die Welt erhält und kaum mehr mit anderen Meinungen oder Perspektiven in Kontakt kommt. Deshalb ist es wichtig, sich der eigenen Bubble bewusst zu sein und gezielt nach Vielfalt und neuen Blickwinkeln zu suchen.

Für Jugendliche bedeutet das:

• Wer sich z. B. für Fitness interessiert, sieht immer mehr Bodybuilder-Videos – möglicherweise mit extremen Idealen.

• Wer politische oder radikale Inhalte liked oder nur lange ansieht, wird immer tiefer in diese Themen hineingezogen.

• Es entsteht der Eindruck: „Alle denken so wie ich.“ Das stimmt natürlich nicht, aber „das über den Tellerrand“ blicken wird mir durch die Algorithmen stark erschwert.

Problematisch wird es also dann, wenn die Bubble zu einseitig wird. Man sieht dann kaum noch andere Meinungen oder Realitäten. Kritisches Denken und Offenheit können dabei verloren gehen. Durch Filterblasen kann beispielsweise Radikalisierung durch extreme Inhalte verstärkt werden.

Die Grafik kann hier kostenlos gedownloadet und im Unterricht eingesetzt werden!

Was ist der Unterschied zwischen Filterblasen und Echokammern?

Filterblase (Filter Bubble)

Die Filterblase entsteht durch Algorithmen, die personalisierte Inhalte anzeigen. Man bekommt vor allem das zu sehen, was den eigenen Vorlieben, Interessen und bisherigen Klicks entspricht.

Man sieht also vorwiegend Inhalte, die die eigene Meinung bestätigen, andere Perspektiven werden ausgeblendet – aber nicht unbedingt absichtlich.

Beispiel:

Du interessierst dich für vegane Ernährung – also zeigt dir der Algorithmus fast nur noch vegane Inhalte. Beiträge über Fleischproduktion siehst du kaum noch.

Echokammer (Echo Chamber)

Die Echokammer entsteht, wenn man sich aktiv nur noch mit Menschen und Meinungen umgibt, die die eigene Sichtweise teilen. Innerhalb dieser Gruppe wird dieselbe Meinung immer wieder bestätigt („Widerhall“ = Echo), während andere Meinungen bewusst ignoriert oder abgelehnt werden.

Beispiel:

Du bist Teil einer Telegram-Gruppe mit Verschwörungserzählungen. Alle darin sind sich einig, kritische Stimmen werden blockiert – die Meinung „hallt“ immer nur wider.

In diesem Video von quarks wird das sehr gut erklärt:

Filterblasen entstehen also quasi unabsichtlich, sobald man Social Media nutzt. Die Algorithmen zeigen dir automatisch Inhalte, die deinem Profil und deinen Vorlieben entsprechen. Echokammern hingegen werden bewusst ausgesucht. Dort trifft man auf Gleichgesinnte, die die eigene Meinung immer wieder bestätigen.

Wie kann man seinen Algorithmus „reseten“?

Die gute Nachricht: Es gibt Wege, aus der eigenen Bubble wieder herauszukommen. Auch wenn es keinen echten „Reset-Knopf“ gibt, helfen folgende Schritte:

• Bewusst anders interagieren

Liken, speichern und kommentieren von neuen Themen sorgt dafür, dass der Algorithmus dich neu einordnet. Beispiel: Statt nur Beauty-Content – gezielt Bildungsbeiträge liken oder kommentieren.

• Suchverlauf löschen

Auf TikTok oder Instagram kann man unter „Einstellungen“ den Suchverlauf und die bisherigen Interessen löschen. Das schwächt die bisherigen Vorlieben im Algorithmus.

• Inhalte melden oder „Kein Interesse“ wählen

Wenn man einen Beitrag bewusst ablehnt oder meldet, merkt sich der Algorithmus: Das möchte ich nicht sehen.

• Neue Accounts folgen

Durch das Folgen neuer Kanäle aus anderen Themenbereichen erweitert man die eigene Perspektive.

Fazit zu den Algorithmen

Algorithmen sind kein „böses System“, aber sie verfolgen wirtschaftliche Interessen – und reagieren rein technisch auf unser Verhalten. Gerade deshalb ist es wichtig, Jugendlichen zu erklären:

• Was hinter Social-Media-Feeds steckt,

• warum Kommentare den Unterschied machen,

• und wie man sich selbst aus einseitigen Informationsblasen befreit.

Als Lehrkraft, Elternteil oder digitaler Bildungsbegleiterin lohnt es sich, diese Themen im Unterricht oder zuhause aufzugreifen. Nur wer versteht, wie digitale Systeme funktionieren, kann sich mündig darin bewegen. Digitale Medien sind an und für sich nichts schlechter, man muss nur wissen, wie ihre Nutzer*innen auf gewisse Art und Weise manipulieren und wie man sich dafür schützen kann.

Quellen:

https://datenbasiert.de/instagram-algorithmus/

https://www.klicksafe.de/themen/soziale-netzwerke/filterblase

https://www.seo-kueche.de/lexikon/filterblase

https://www.kolsquare.com/de/blog/wie-konnen-sie-ihre-engagement-rate-auf-facebook-verbessern