Die Herausforderungen der Zukunft stellen sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler*innen vor eine große Herausforderung. Das 4K-Modell kann dabei helfen, die dafür notwendigen Kompetenzen zu erwerben.

Welche Herausforderungen erwarten unsere Schüler*innen zukünftig?

„Rund 40% aller Jobs, in denen wir 2030 arbeiten werden, sind heute noch nicht erfunden“, sagt Hannes Schwaderer, Co-Präsident des Digitalisierungsnetzwerkes A21DIGITAL und Country Manager der Intel Deutschland GmbH. „Das stellt uns vor die Herausforderung, junge Menschen auf Berufe und Technologien vorzubereiten, die wir zum Teil noch gar nicht kennen,“ so Hannes Schwaderer. [1]

Ob diese Prophezeiung wirklich genauso zutreffen wird, wird sich erst noch herausstellen. Fakt ist aber: Wir leben in einer sich schnell verändernden Welt, und es wird nicht ausreichen, in den Schulen mehr von denselben Kenntnissen und Fähigkeiten zu vermitteln, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.

Vor einer Generation konnten Lehrer davon ausgehen, dass das, was sie lehrten, ihren Schülern ein Leben lang erhalten blieb. Heute müssen die Schulen aufgrund des raschen wirtschaftlichen und sozialen Wandels die Schüler*innen auf Arbeitsplätze vorbereiten, die es noch nicht gibt, auf Technologien, die noch nicht erfunden wurden, und auf Probleme, von denen wir noch nicht wissen, dass sie auftreten werden.

Kein Pädagoge hätte vor 50 Jahren gedacht, dass das Internet, das 1994 weltweit aufkam, oder das Mobiltelefon, das einige Jahre später erschien, die Welt dermaßen nachhaltig verändern würden. Diese Technologien sind nicht nur zu Instrumenten des Lernens, sondern auch zu unverzichtbaren Tools der Vernetzung und des Austauschs von Wissen geworden. [2]

Das 4K-Modell erklärt

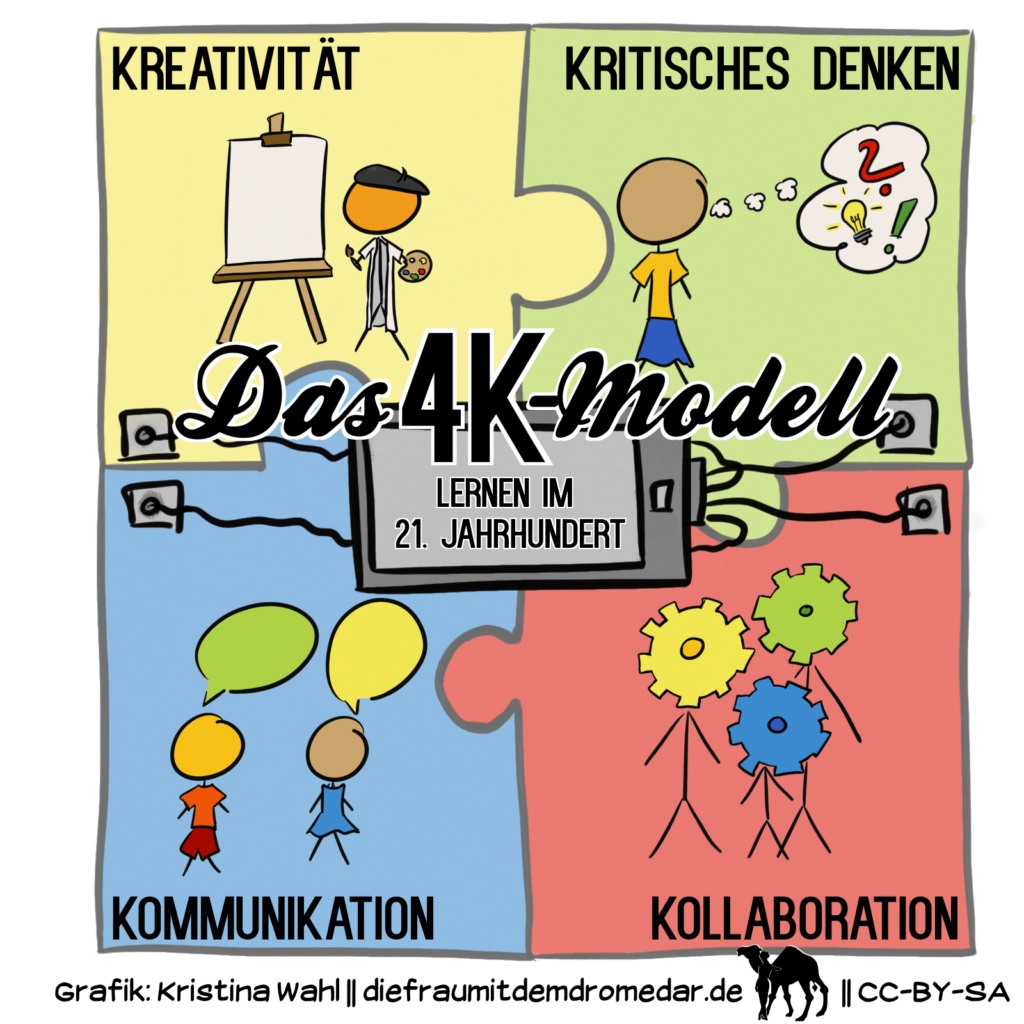

Das 4K-Modell (kurz 4K, englisch Four Cs oder 4Cs) formuliert vier Kompetenzen, die für Lernende im 21. Jahrhundert von herausragender Bedeutung seien: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. [3]

Das Modell der 4K ist nicht neu: Seine Anfänge liegen bereits in den 1980er Jahren in den USA; durch Andreas Schleicher, ein deutscher Bildungsforscher und OECD-Direktor des Direktorats für Bildung, wurde es in Deutschland bekannter. Das Modell basiert auf den kulturellen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten.

Bereits im Laufe des 20. Jahrhunderts sind viele Jobs aufgrund von Technologisierung verschwunden, während andere neu hinzukamen. Dieser Wandel beschleunigte sich im 21. Jahrhundert dann noch immer weiter. [4] Es ist also absolut notwenig den Fokus in den Schulen nun vermehrt auf Fähigkeiten zu legen, die die Jugendlichen in Zukunft benötigen werden. Und das sind eben nicht mehr die gleichen „Skills“, die bereits unsere Elterngeneration und die Großelterngeneration in der Schule gelernt haben.

Kommunikation

Hier geht es hauptsächlich darum, dass die Kinder und Jugendlichen effektiv über ihr eigenständiges Lernen, ihr Denken und ihre Arbeitsprozesse reden können. Dafür muss es eine gute Feedback-Kultur geben.

Die Fähigkeit „Kommunikation“ geht über die reinen Lese-, Sprach- und Schreibfähigkeiten hinaus. Schüler*innen sollen sich Informationen von den unterschiedlichsten Quellen (Büchern, Graphiken, Präsentationen und Videos) aneignen können und dabei auch Zusammenhänge erkennen.

Die Ergebnisse sollen dann ansprechend und verständlich präsentiert werden. Dabei helfen Präsentationstools wie zum Beispiel Prezi, Keynote und PowerPoint. Auch Videos und Grafiken sollen von den Kindern am besten selbst hergestellt und nicht „fix fertig“ aus dem Internet entnommen werden.

Kollaboration

Kollaboration beschreibt in diesem Zusammenhang die Fähigkeit innerhalb eines Teams arbeiten zu können. Die Jugendlichen sollen gemeinsam mit anderen denken und lernen können.

In einem Team gemeinsam arbeiten zu können ist eine Schlüsselqualifikation für die künftige Arbeitswelt. Die Kinder und Jugendlichen müssen Entscheidungen planen und gemeinsam treffen und jeder muss sich in die Diskussion einbringen. Jede/r bringt dabei seine/ihre Stärken und Fähigkeiten mit ein. Der Einzelne muss sich dabei flexibel anpassen und durch Initiative und Kreativität die gemeinsame Aufgabe erfolgreich zum Abschluss führen.

Erreicht werden kann das z.B. durch die Verwendung einer Lernplattform wie MS Teams. Damit ist auch eine raumunabhängige Kommunikation und Zusammenarbeit möglich. Jeder/jede trägt dort dann seinen Teil zu einem Gruppenprojekt bei. Auch die Möglichkeit von „geteilten Dokumenten“ beim iPad bietet sich dafür ideal an.

Kreativität

Kreativität beschreibt in diesem Zusammenhang die Fähigkeit auf verschiedenen Wegen denken, lernen und arbeiten zu können. Die Entwicklung kreativer Ideen für Problemstellungen und die geistige Flexibilität spielen eine große Rolle.

Kreativität benötigen die Kinder in der Schule nicht nur im Fach Kunst, sondern im Sinne einer kreativen Problemlösung und Ideenfindung in allen Fächern. Kreativität ist in diesem Sinne die entscheidende Kompetenz, die Schülerinnen und Schüler für das 21. Jahrhundert erlangen sollten, denn sie ist notwendig, um innovative Lösungen für Probleme zu finden und füllt einen Bereich aus, der nicht von Maschinen übernommen werden kann.

Eine originelle Problemlösung kann in einem iPad-Sprachenunterricht z.B. durch eine neue Herangehensweise an den Literaturunterricht mithilfe von selbsterstellten Animationen in Keynote herbeigeführt werden.

Kritisches Denken

Diese Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit selbstständig und aus Eigenmotivion denken, lernen und arbeiten zu können. [5]

Das Kritische Denken wird oft vereinfacht mit „Kritik äußern“ gleichgesetzt. Die Fähigkeit geht aber weit darüber hinaus. Die Schüler*innen sollten vielmehr in der Lage sein, in der Informationsflut unserer digitalen Welt Fakten von Meinungen zu unterscheiden und von „Fake News“ unterscheiden zu können.

Das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen fällt unseren Schüler*innen oft sehr schwer. Da hilft es oft, sich von den anderen „beurteilen zu lassen“. Dabei können auch digitale Beurteilungsblätter helfen, bei dem vorher definierte Punkte schnell und einfach angekreuzt werden können.

Fazit

Das 4K-Modell kann eine gute Stütze für den digitalen Unterricht sein. Es ergänzt sich auch gut mit dem SAMR-Modell. Die Nutzung einer Lernplattform ist die ideale Möglichkeit, um alle vier Kompetenzen gleichermaßen zu fördern und zu unterstützen.

Als Lehrkraft kommt man um die Umsetzung des 4K-Modell aber nicht herum. Es ist wirklich an der Zeit, um die eigenen Lehr- und Lernmethoden kritisch zu hinterfragen und das 4K-Modell dabei im Hinterkopf zu behalten. Bei vielen Aspekten des Unterrichtens sind die 4Ks aber meist ohnehin schon ein fixer Bestandteil.

Das Erwerben von Kompetenzen sollte zu jeder Zeit im Unterricht im Vordergrund stehen. Reines Faktenwissen und Auswendiglernen sollte dementsprechend eigentlich schon längst der Vergangenheit angehören.

Quellen:

[1] https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20191227_OTS0004/40-aller-jobs-in-denen-wir-2030-arbeiten-werden-sind-heute-noch-nicht-erfunden-bild

[2] https://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/4K-Modell_des_Lernens

[4] https://futurium.de/de/blog/4-k-mehr-als-wissen

[5] https://www.mebis.bayern.de/infoportal/mediendidaktik/theorie/das-4k-modell/

Video: Das 4K-Modell des Lernens by DikoLa https://dikola.uni-halle.de/ Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/… https://youtu.be/6Qqx76hRNV4

Grafiken:

Kritisches Denken: created by Tomas Knopp from the Noun Project

Kreativität: created by Ruslan Dezign from the Noun Projekt

Kommuniktation: created by Zan from the Noun Projekt

Kolaboration: created by Kirby Wu from the Noun Projekt